塩沢歌舞伎保存会の歴史

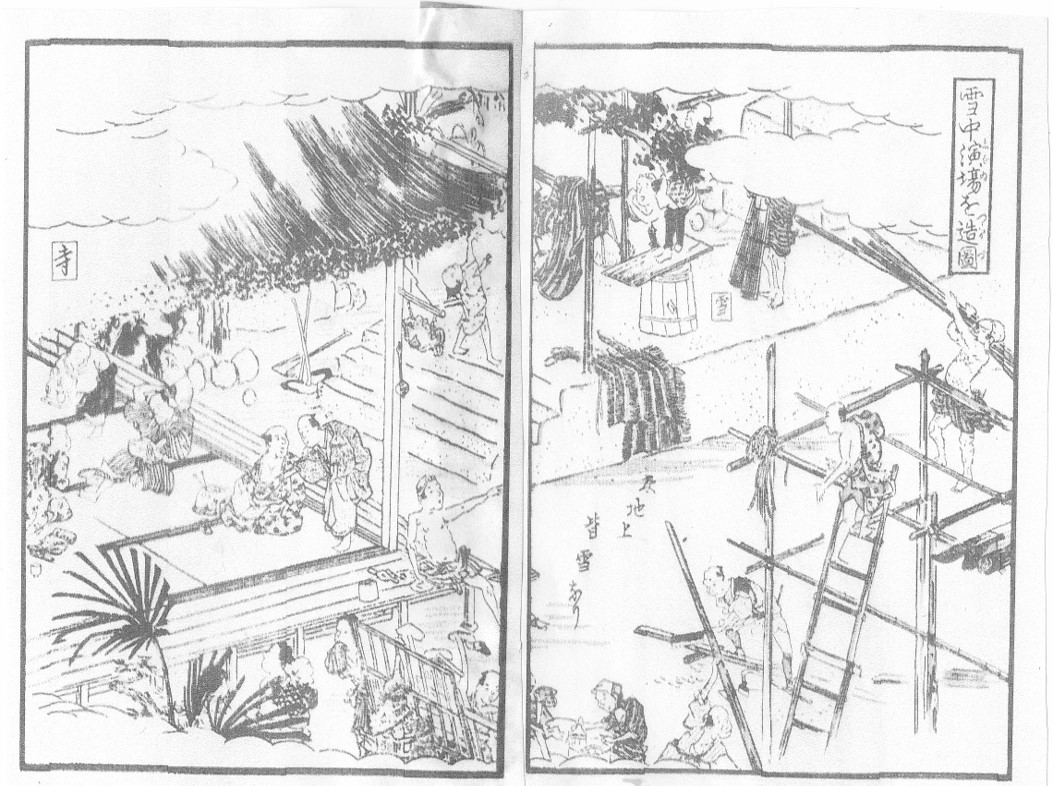

『北越雪譜』二篇巻一 雪中の戯場(しばい) 挿絵

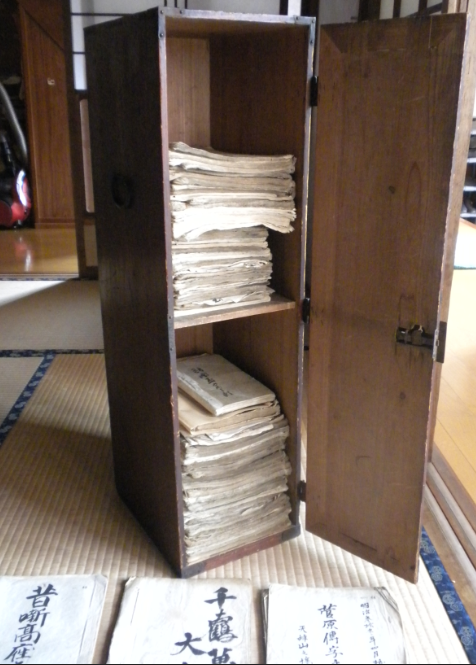

飯酒盃家に伝わる166の台本と66冊浄瑠璃本

<保存会結成以前:江戸時代から戦前までの地芝居の歴史 >

江戸と新潟・上越の交易路に位置した塩沢(旧上田地域)は、江戸時代から地芝居(地域住民が演じる歌舞伎)が盛んに行われ、中でも江戸末期から昭和初期までは、祭りや慶事の際は地区毎に競って地芝居が行われ、江戸歌舞伎等で修行した役者(指導者)はもとより、衣装屋・髪結い・太夫さん・三味線さんなど全てが地元に揃っていた時代があったのは確かである。

記録上最も古いものは1739年(元文4年)の住吉神社祭礼芝居であり、隣の十日町市鐙地区が舞台だが、1787年(天明7年)刊行の洒落本「田舎芝居」には地元の役者が演じる素人歌舞伎が面白おかしく描かれている。さらに、五代目・六代目市川團十郎とも交友があったと言われる塩沢の鈴木牧之は1837年(天保8年)刊行の『北越雪譜』の中で、雪舞台での地芝居公演が描かれている。

最後の指導者の一人を先祖に持つ天野沢地区の飯酒盃(いさはい)家には、100冊以上の手書き台本や60冊以上の浄瑠璃版本が残っている。

(地芝居文化を21世紀につなごう)次へ ≫